Определяющую черту содержал в себе дадаизм. Теоретическая программа дадаизма

- (dadaism - франц. dada — деревянная лошадка) , в переносном смысле — бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей.

Дадаизм возник в Цюрихе, в Швейцарии, придерживающейся во время войны нейтралитета. В то время в Швейцарию ехали со всей Европы беженцы, высланные из родной страны люди, а также дезертиры. У слова дадаизм есть несколько значений, это и деревянная лошадка, от французского dadaisme, и двойное согласие «да-да» в русском и румынском, и в переносном смысле детский бессвязный лепет, - в общем дадаизм не имеет точного толкования, что и нужно было основателям этого течения, которое имеет размытые рамки. Дадаизм даже часто называют антиискусством.

Дадаизм возник как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Дадаисты провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего».

Основными принципами дада были иррациональность, отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм, разочарованность и бессистемность. Считается, что дадаизм явился предшественником сюрреализма, во многом определившим его идеологию и методы.

Дадаисты не разрабатывали свой особый художественный стиль. Они бросались из одной крайности в другую, стараясь любыми способами (в том числе и вызывающим поведением) эпатировать самодовольного обывателя. Излюбленные жанры Дадаизма — монтаж, коллаж и «реди-мейд» (обыденные предметы, представленные как произведения искусства). Дадаизм очень быстро стал популярным (особенно в Нью-Йорке, где его возглавил Марсель Дюшан), но как сформировавшееся течение просуществовал недолго. Оказал значительное влияние на другие течения, в частности на сюрреализм (прежде всего в его приверженности к абсурду и фантастике), абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство.

К основателям дадаизма чаще всего относят поэтов Хуго Балля, Рихарда Хюльзенбека (Richard Huelsenbeck), Тристана Тцару, и художников Ханса Арпа, Макса Эрнста и Марселя Янко, они собирались в Цюрихе в кабаре «Вольтер», где показывали свои абсурдные и бессмысленные представления: стихи из бессмысленных наборов букв, спонтанные представления, только что созданные коллажи.

Стиль дадаизм, однозначно, можно назвать предвестником сюрреализма. Как и многие другие стили, дадаизм возник как реакция на Первую мировую войну. Тогда многие люди вынуждены были бежать из военных территорий в нейтральную Швейцарию. Оставшись без родины и потеряв жизненные ориентиры, художники-дадаисты начали проповедовать антиискусство в котором нет ни морали, ни логики, ни традиций. Сутью самовыражения стала провокация, как единственно возможный способ существования. Ощущая собственную беспомощность, они советовали жить только сегодняшним днем, отрицая завтра. В техническом плане самым распространенным художественном приемом стал коллаж и его разновидности.

— авангардистское литературно-художественное течение, зародившееся во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (Кабаре Вольтер). Стиль существовал с 1916 по 1922 г. Сутью дадаизма была насмешка над буржуазной культурой и дискредитирование мещанских нравов. Во главу ставилась анархическая инициатива отдельного человека, ничем не связанного в повседневной жизни и в искусстве.

«Дадаист является наиболее свободным человеком на земном шаре». «Кто живет для сегодняшнего дня — вечно живет». «Я против всякой системы. Наиболее приемлемая система — не иметь никакой системы». Такими были основные лозунги дадаистов. Анархический бунт против всего был следствием негодования и социальной беспомощности богемы перед лицом ужасов империалистической войны и ее социальных последствий.

Первыми деятелями дадаизма были Тристан Цара (поэт, румын), Рихард Гюльзенбек (поэт, немец), Гуго Балл (организатор дадаистов), Ганс Арп (художник, немец), Марсель Янко (художник, румын). Все они были выброшены за границы своей родины войной и все они в одинаковой мере были пропитаны бешеной ненавистью к правительствам своих стран. Сначала дадаизм возник как искусство кабаре, потом уже перешел в литературу и в изобразительное искусство.

Термин дадаизм придумал поэт Тристан Тцара, обнаруживший в словаре слово «дада». На языке негритянского племени Кру оно означает хвост священной коровы; в некоторых областях Италии так называют мать; это может быть обозначением детской деревянной лошадки; удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Также это слово значит и бессвязный младенческий лепет, что и стало самым удачным выражением сути всего течения.

Деятельность дадаистов осуществлялась в самых разнообразных формах. Они организовывали шокирующие выставки, ставили эпатирующие буржуазную публику спектакли, проводили провокационные фестивали. Беженцы в нейтральной Швейцарии сначала просто веселились, потом показывали злые и весьма циничные гримасы всему обществу, которому были обязаны войной, оторвавшей их от родины. Они делали тоже самое, что делалось в их отечественных кафе-шантанах и кабаре, только выступления были гораздо более острыми.

В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж — технический приём создания произведения из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д. В дадаизме можно выделить три ветви развития коллажа: Случайный коллаж (Цюрих), Манифестационный коллаж (Берлин) и Поэтический коллаж (Кельн и Ганновер).

В Цюрихе дадаисты делали упор на случайность коллажа, произвольность комбинирования элементов. Например, Ханс Арп создавал свои коллажи, в случайном порядке высыпая на лист картона четырехугольники из цветной бумаги и приклеивая их так, как они легли. Тристан Тцара предлагал разрезать газету на слова и вслепую доставать их из сумки, чтобы составить стихотворение (таким образом, использование коллажного принципа не является прерогативой только изобразительного искусства, но мигрирует в поэзию).

Коллаж берлинских дадаистов многосоставен, визуально насыщен и зачастую носит ярко выраженный политический, протестный заряд. Коллаж дает возможность выразить в зрительной форме то, что было бы запрещено цензурой, будь оно сказано словами. В берлинском коллаже активно используются фрагменты фотографий. Художники именуют себя «фотомонтажниками», проводя параллель с рабочими промышленных предприятий.

Третье направление — наделение коллажа свойствами поэтического произведения — реализуется в кёльнских произведениях Макса Эрнста, а также в мерц-картинах Курта Швиттерса, работавшего в Ганновере. Хотя стиль этих художников несхож, их роднит то, что оба понимают коллаж как явление, близкое поэзии, как соединение двух или более чужеродных реальностей в явно неподходящей для них среде с появлением творческой искры от их соединения.

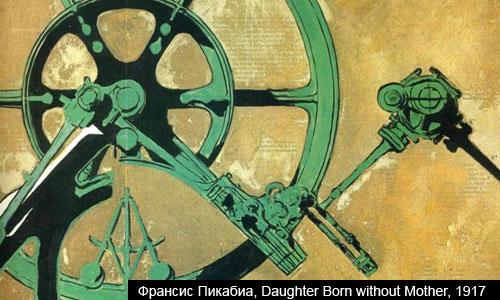

Дадаизм быстро зашел в тупик и остался в истории как социальный символ своего времени. В 1920-е годы французский дадаизм слился с сюрреализмом, а в Германии — с экспрессионизмом. Основными художниками, представителями дадаизма, являются Ганс Арп (Германия), Марсель Дюшан (Франция), Курт Швиттерс (Германия), Франсис Пикабиа, Макс Эрнст (Германия), Ман Рэй (Франция), Марсель Янко (Румыния), Ханс Беллмер (Германия), Софи Тойбер-Арп (Швейцария).

Искусство многогранно. На протяжении многих веков люди стараются выразить свой внутренний мир, передавая его особенности через искусство. Создавались разные направления, которые характеризовались какими-то присущими только им чертами.

Всем известный модернизм, которым определялось почти все искусство XX века, включал в себя и дадаизм. Западная Европа оказалось местом рождения этого направления. Именно Швейцария, Франция и Германия - вот страны, которые имеют прямое отношение к возникновению дадаизма в начале XX века. В 1916 году основоположником дадаизма стал Т. Тцара. К нему присоединились такие известные в то время личности как Х. Балль, Г. Арп, Р. Гюльзенбек и другие.

Сущность дадаизма

Само слово «дадаизм» имеет основу: dada переводится как лошадка. Однако есть и другой подход к определению названия нового направления в модернизме. Бессвязный детский лепет - вот так можно охарактеризовать дадаизм в переносном смысле. Новое направление в искусстве решил назвать Тристан Тцара. И не сразу его единомышленники приняли такое название. Но по истечении времени дадаизм четко стал определять выражение мыслей определенного круга людей, постепенно создавая общественное понимание развития современного искусства.

По мышлению дадаистов можно охарактеризовать как абсолютные нигилисты. Основной причиной возникновения модернистского направления стала. Первая мировая война. Воспоминания о страшной бойне явились благодатной почвой для рождения дадаизма. Из общей толпы выделилась группа людей, которая была против воспевания святости войны. Они не желали вставать на сторону «вояк».

Дадаисты выставляли напоказ свое отношение к устоям морали, религии, красоты и разума. Традиции во всех этих областях для них ничего не стояли. Последователи дадаизма своими скандальными постановками в театрах стремились изменить существующие на тот момент взгляды на искусство. Все, кто считал себя дадаистом, участвовали в выпуске манифестов и журнала под названием «Кабаре Вольтер». Таким образом, единомышленники-дадаисты пытались выразить свое понимание существовавшего на тот момент искусства.

Абсолютные и политические дадаисты

Спустя всего

3 года с момента основания нового модернистского течения, из основного состава

выделились некоторые представители дадаистского направления, в число которых

вошли А. Бретон, П. Элюар, Л.Арагон и другие. Они стали назвать себя

абсолютными дадаистами. Выпуская различные литературные журналы, они пытались

донести до общества свое понимание творчества человечества. Абсолютным

дадаистам казалось, что искусство не должно выполнять социальных функций.

Германия также не осталась в стороне, так как именно здесь родился подвид дадаизма - политические дадаисты. В эту группу вошли Р. Хаусман, Р. Гюльзенберг, В. Меринг, которые были против угрозы войны, не считали нужным следовать канонам буржуазного общества. Кстати, такое отношение к искусству, как нежелание видеть в творчестве людей буржуазного мышления, явилось причиной отрицания искусства, а также его художественной сущности и образного выражения.

Значение дадаизма

Макс Эрнст

был также одним из основателей дадаизма в Германии. Немецкие

дадаисты-неполитики более умеренно выражали свои мысли. Примером тому служит

картина М. Эрнста «Император Убу». Именно таким образом выражалось сочетание

вещей и людей. Можно сказать, что подобные произведения художников группа

«Дада» стали лучом солнца в живописи начала XX века. Протест против настоящего и прошлого - вот характерная

особенность рождения дадаистского направления. А ведь искусством дадаистов

интересовались Поль Элюар, Пабло Пикассо и другие не мене известные

представители творческой богемы.

Макс Эрнст

был также одним из основателей дадаизма в Германии. Немецкие

дадаисты-неполитики более умеренно выражали свои мысли. Примером тому служит

картина М. Эрнста «Император Убу». Именно таким образом выражалось сочетание

вещей и людей. Можно сказать, что подобные произведения художников группа

«Дада» стали лучом солнца в живописи начала XX века. Протест против настоящего и прошлого - вот характерная

особенность рождения дадаистского направления. А ведь искусством дадаистов

интересовались Поль Элюар, Пабло Пикассо и другие не мене известные

представители творческой богемы.

Дадаизм как любое другое направление модернизма основывалось на новых пониманиях целей искусства. Дадаисты использовали в своем творчестве случайные процессы, фотомонтаж, импровизацию, делая свои произведения непонятными простому народу. Однако основатели дадаизма нащупали основу новых веяний в искусстве того времени. Именно дадаисты стали первыми, кто изображал предметы быта как объекты искусства.

Дадаизм в живописи

Живописи в

первую очередь коснулась рука дадаистов. Именно в ней последователи нового

направлении модернизма выражали все свои мысли, изображая на холсте довольно

шокирующие сюжеты. Шок вызывает несовместимость отдельных частей картины. Сюжет

закручен, кажется, что художник нарисовал ребус, в котором зашифровано

отношение дадаиста к окружающему миру.

Живописи в

первую очередь коснулась рука дадаистов. Именно в ней последователи нового

направлении модернизма выражали все свои мысли, изображая на холсте довольно

шокирующие сюжеты. Шок вызывает несовместимость отдельных частей картины. Сюжет

закручен, кажется, что художник нарисовал ребус, в котором зашифровано

отношение дадаиста к окружающему миру.

Живописцев-дадаистов

возглавил М. Дюшан, который изъявлял желание внедрять в существовавшую тогда

художественную культуру какие-то обыденные с точки зрения простого человека

вещи. Например, велосипед или колесо от того же велосипеда. Его стремление

очевидно  - стереть грань между жизнью и искусством. Вместе с Франсисом Пикабиа

они пытались шокировать весь мир. Их сущность высвободилась на американской

земле, где расцветал в начале 20 века авангардизм. Скандал был вызван известным

в истории искусства фактом: М.Дюшан пытался показать на выставке писсуар с

говорящим названием «Фонтан». А картина “LHOOQ” вообще представляет прямую

насмешку над классическим искусством в живописи. У Моны Лизы пририсованы были

усы.

- стереть грань между жизнью и искусством. Вместе с Франсисом Пикабиа

они пытались шокировать весь мир. Их сущность высвободилась на американской

земле, где расцветал в начале 20 века авангардизм. Скандал был вызван известным

в истории искусства фактом: М.Дюшан пытался показать на выставке писсуар с

говорящим названием «Фонтан». А картина “LHOOQ” вообще представляет прямую

насмешку над классическим искусством в живописи. У Моны Лизы пририсованы были

усы.

Дадаизм - основа новых течений в искусстве

Уже в 1922 году дадаизм прекратил свое существование. Его поглотило другое направление в искусстве - сюрреализм. Можно сказать, что дадаизм явился основой для более глубокого развития абстракционизма. Ведь многие последователи данного модернистского направления стали впоследствии именно авангардистами. Такое развитие не сложно было бы предположить. Ведь сюжеты картин прямо говорят об изображении абстрактных образов.

ВНИМАНИЕ! При любом использовании материалов сайта активная ссылка на обязательна!

Происхождение термина

Характеристика

Дадаизм возник как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Дадаисты провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего» .

Основными принципами дада были иррациональность , отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм , разочарованность и бессистемность. Считается, что дадаизм явился предшественником сюрреализма, во многом определившим его идеологию и методы. К основателям дадаизма чаще всего относят поэтов Хуго Балля, Рихарда Хюльзенбека (Richard Huelsenbeck), Тристана Тцару , и художников Ханса Арпа , Макса Эрнста и Марселя Янко.

Дадаизм в изобразительном искусстве

В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж - технический приём создания произведения из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д. В дадаизме можно выделить три ветви развития коллажа: цюрихский «случайный» коллаж, берлинский манифестационный коллаж и кёльнско-ганноверский поэтический коллаж.

Коллаж в Цюрихе

Коллаж в Ганновере и Кёльне

Третья интенция - наделение коллажа свойствами поэтического произведения - реализуется в кёльнских произведениях Макса Эрнста , а также в мерц-картинах Курта Швиттерса , работавшего в Ганновере . Хотя стиль этих художников несхож, их роднит то, что оба понимают коллаж как явление, близкое поэзии. Так, Курт Швиттерс писал: «В поэзии слово противопоставляется слову, здесь же [в мерц-коллаже или ассамбляже] Faktor противопоставляется Faktor’у, материал - материалу» . В свою очередь Макс Эрнст определяет коллаж следующим образом: «…техника коллажа есть систематическая эксплуатация случайного или искусственно спровоцированного соединения двух или более чужеродных реальностей в явно неподходящей для них среде, и искра поэзии, которая вспыхивает при приближении этих реальностей».

Представители дадаизма

- Эвола, Юлиус (1898 - 1974), Италия

- Марсель Янко (1895 - 1984), Румыния, Израиль

- Хуго Баль (1886 - 1927), Германия, Швейцария

- Георг Гросс , Германия, Франция и США

- Отто Дикс , Германия

- Марсель Дюшан (1887 - 1968), Франция

- Вальтер Зернер (1889 - 1942), Австрия

- Кацуо Оно (р.1906), Япония

- Ёсиюки Эйсуке (1906 - 1940), Япония

- Франсис Пикабиа (1879 - 1953), Франция

- Ман Рэй (Man Ray, 1890 - 1976), Франция, США

- Филипп Супо (1897 - 1990), Франция

- Татцуми Хиджиката (1928 - 1985), Япония

- Софи Тойбер-Арп , Швейцария и Франция

- Тристан Тцара (1896 - 1963), Румыния, Франция

- Отто Фрейндлих (1878 - 1943), Германия, Франция

- Эльза фон Фрейтаг-Лерингховен , Германия и США

- Джон Хартфилд , Германия, СССР, Чехословакия, Великобритания

- Рауль Хаусманн (Raoul Hausmann) (1886 - 1971), Германия

- Ханна Хёх , Германия

- Курт Швиттерс (1887 - 1948), Германия

- Поль Элюар (1895 - 1952), Франция

- Макс Эрнст (1891 - 1976), Германия и США

Библиография

- Седельник В. Д. Дадаизм и дадаисты. - М.: ИМЛИ РАН , 2010. - 552 с.

Примечания

Ссылки

- Д. Хопкинс. «Дадаизм и сюрреализм. Очень краткое введение»

- Петер Слотердайк. Дадаистская хаотология. Семантические цинизмы

- Луков Вл. А. Дадаизм . Электронная энциклопедия «Современная французская литература» (2011). Архивировано из первоисточника 5 февраля 2012. Проверено 16 ноября 2011.

| Направления в западном искусстве | |

|---|---|

| Средние века | |

| Новое время | |

| Модернизм | |

| Современное искусство |

|

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :Смотреть что такое "Дадаизм" в других словарях:

Сложившееся в годы войны художественное и литературное направление, имеющее своей целью разрушение буржуазной культуры и дискредитирование мещанских нравов. На место отрицаемого Д. ставит анархическую инициативу индивидуума, ничем не связанного в … Литературная энциклопедия

- (франц. dadaisme, от dada деревянная лошадка; в переносном смысле бессвязный детский лепет), модернистское литературно художественное течение, существовавшее в 1916 22. Дадаизм зародился в Цюрихе, в среде анархиствующей интеллигенции,… … Художественная энциклопедия

Дадаизм - ДАДАИЗМ литературная группа, написавшая на своем знамении ничего не означающее звукосочетание «Дада», впервые выступила на третьем году мировой войны в Швейцарии, откуда лозунги дадаизма перебросились в Берлин и Париж. Последний и стал… … Словарь литературных терминов

- (французское dadaisme, от dada конек, деревянная лошадка; детский лепет), авангардистское литературно художественное течение (1916 22), зародившееся в Швейцарии в среде анархистствующей интеллигенции. Дадаизм (А. Бретон, М. Дюшан, Ф. Пикабия, Т.… … Современная энциклопедия

- (франц. dadaisme от dada конек, деревянная лошадка; детский лепет), авангардистское литературно художественное течение в 1916 22. Дадаизм сложился в Швейцарии. (А. Бретон, Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, М. Янко, М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Эрнст, Ж. Арп) … Большой Энциклопедический словарь

Энциклопедичный YouTube

-

1 / 5

Дадаизм возник как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Дадаисты провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего» .

Основными принципами дада были иррациональность , отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм , разочарованность и бессистемность. Считается, что дадаизм явился предшественником сюрреализма , во многом определившим его идеологию и методы. К основателям дадаизма чаще всего относят поэтов Хуго Балля , Рихарда Хюльзенбека (Richard Huelsenbeck), Тристана Тцару и художников Ханса Арпа , Макса Эрнста и Марселя Янко , встретившихся в нейтральной Швейцарии. По словам Хюльзенбека, «все они были выброшены за границы своей родины войной и все они в одинаковой мере были пропитаны бешеной ненавистью к правительствам своих стран».

Непосредственной предтечей дадаизма, предвосхитившей его основные черты почти за сорок лет, стала парижская «школа фумизма » во главе с писателем Альфонсом Алле и художником Артуром Сапеком. Многие выходки фумистов , а также их «живопись» и музыкальные произведения кажутся точными цитатами из дадаистов, хотя были созданы на рубеже 1880-х годов.

Дадаизм имел антивоенную и антибуржуазную направленность, примыкая к радикальным левым политическим течениям анархизма и коммунизма .

В Советской России отголоском дадаизма была группа «Ничевоки » , существовавшая в 1920-1922 годы в Москве и Ростове-на-Дону. Она опубликовала «Манифест от ничевоков», «Декрет о ничевоках поэзии» и манифест «Да здравствует последний интернационал Дада мира».

Дадаизм в изобразительном искусстве

В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж - технический приём создания произведения из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д. В дадаизме можно выделить три ветви развития коллажа: цюрихский «случайный» коллаж, берлинский манифестационный коллаж и кёльнско-ганноверский поэтический коллаж.

Коллаж в Цюрихе

В Цюрихе дадаисты делали упор на случайность коллажа, произвольность комбинирования элементов. Например, Ханс Арп создавал свои коллажи , в случайном порядке высыпая на лист картона четырехугольники из цветной бумаги и приклеивая их так, как они легли. Тристан Тцара предлагал разрезать газету на слова и вслепую доставать их из сумки, чтобы составить стихотворение (таким образом, использование коллажного принципа не является прерогативой только изобразительного искусства, но мигрирует в поэзию). О случайности в поэтических произведениях Арпа литературовед Клаус Шуман писал: «Она [случайность] высвобождает силы, которые сознательно используются антихудожественно и должны главным образом свести ad absurdum все, что обычно ассоциируется с искусством: эстетическую форму, законы композиции, размер и стиль». «Созданные по законам случая» коллажи Арпа скупы в формальном отношении, тяготеют к абстракции и содержательно замкнуты на процесс своего создания.

Коллаж в Берлине

Поддерживая идею радикальных перемен в политике, группа настаивала и на радикальных переменах в искусстве: на смену индивидуалистическому искусству, замкнутому в башне из слоновой кости, должно было прийти открытое действительности искусство, в котором художник «ликвидирует в себе свои собственные, самые личностные тенденции» . Все индивидуальное признавалось ложным, наносным, выспренним. Была артикулирована необходимость отказаться от этой лжи в пользу подлинной объективности, необходимость дать голос самой реальности, и для этого как нельзя лучше подходила коллажная техника. В результате применения её к фотографии, признаваемой дадаистами за её достоверность и беспристрастность «оправданной образной формой передачи информации» , рождается фотомонтаж - искусство, в котором фотографический материал переживает метаморфозу, показывающую, как в процессе разрушения действительность чудесным образом возрождается в новом продукте. Фотомонтаж также считается формой передачи информации, но более сложной и содержательной, так как в отличие от фотографии, представляющей собой один кадр, коллаж может вместить множество кадров, не развернутых во времени, как в кино, а опространствленных. Будучи способным воздействовать моментально и прямо, не требуя «вчувствования», этот метод, как пишет Рауль Хаусман, «обладал пропагандистской силой, эксплуатировать которую у их [художников] современников не хватало смелости».

Коллаж в Ганновере и Кёльне

Третья интенция - наделение коллажа свойствами поэтического произведения - реализуется в кёльнских произведениях Макса Эрнста , а также в мерц-картинах Курта Швиттерса , работавшего в Ганновере . Хотя стиль этих художников несхож, их роднит то, что оба понимают коллаж как явление, близкое поэзии. Так, Курт Швиттерс писал: «В поэзии слово противопоставляется слову, здесь же [в мерц-коллаже или ассамбляже] Faktor противопоставляется Faktor’у, материал - материалу» . В свою очередь Макс Эрнст определяет коллаж следующим образом: «…техника коллажа есть систематическая эксплуатация случайного или искусственно спровоцированного соединения двух или более чужеродных реальностей в явно неподходящей для них среде, и искра поэзии, которая вспыхивает при приближении этих реальностей».

Представители дадаизма

- Луи Арагон (1897-1982), Франция

- Хуго Баль (1886-1927), Германия, Швейцария

- Андре Бретон (1896-1966), Франция

- Георг Гросс (1893-1959), Германия, Франция и США

- Отто Дикс , Германия

- Марсель Дюшан (1887-1968), Франция

- Вальтер Зернер (1889-1942), Австрия

- Кацуо Оно (1906-2010), Япония

- Ёсиюки Эйсуке (1906-1940), Япония

- Франсис Пикабиа (1879-1953), Франция

- Ман Рэй (Man Ray, 1890-1976), Франция, США

- Филипп Супо (1897-1990), Франция

- Тацуми Хидзиката (1928-1985), Япония

- Софи Тойбер-Арп , Швейцария и Франция

- Тристан Тцара (1896-1963), Румыния, Франция

- Отто Фрейндлих (1878-1943), Германия, Франция

- Эльза фон Фрейтаг-Лерингховен , Германия и США

- Джон Хартфилд (1891-1968), Германия, СССР, Чехословакия, Великобритания

- Рауль Хаусманн (Raoul Hausmann) (1886-1971), Германия

- Ханна Хёх , Германия

- Курт Швиттерс (1887-1948), Германия

- Юлиус Эвола (1898-1974), Италия

- Поль Элюар (1895-1952), Франция

- Макс Эрнст (1891-1976), Германия и США

- Марсель Янко (1895-1984), Румыния, Израиль

Библиография

- Шаршун С. «Даdаизм» (компиляция). Берлин: Европа Гомеопат, 1922

- Баммель Г. <Рец. на кн.:> Dada Almanach. Berlin: Erich Reiss Verlag, 1920 // Печать и революция. 1922. № 6

- Эфрос А. Дада // Современный Запад. 1923. № 3

- Лебедев В. К. Искусство в оковах (критика новейших течений в современном буржуазном изобразительном искусстве). М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1962 (глава «„Всё подлежит осмеянию!“ (о дадаизме)», с. 44-47)

- Гросс Г. Мысли и творчество. М.: Прогресс, 1975

- Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века / Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. М.: Прогресс, 1986 (включает манифесты Х. Балля, Р. Хюльзенбека, Р. Хаусмана, Е. Голышева)

- Незвал В. Дада и сюрреализм // Незвал В. Избранное в двух томах. Т. 2. Воспоминания. Очерки. Эссе. М.: Художественная литература, 1988. С. 378

- Ханс Арп . 1886-1966. Скульптура. Графика: Каталог выставки. М., 1990

- Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Л. Магаротто , М. Марцадури , Д. Рицци . Bern etc.: Peter Lang, 1991

- Макс Эрнст - графика и книги. Собрание Люфтганзы: Каталог выставки / Вступ. ст. В. Шписа; пер. с нем. С. Биллера. Штутгарт: Gerd Hatje, 1995

- Цюхнер Е. Первая международная выставка дадаистов в Берлине. Метамеханическое объяснение в любви «машинному сердцу» Татлина // Берлин-Москва: Каталог выставки. Мюнхен; Нью-Йорк: Престель; Москва: Галарт, 1996

- Кулик И. Тело и язык в текстах Тристана Тцара и Александра Введенского // Терентьевский сборник. 1998 / Под общ. ред. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 1998. С. 167-222

- Изюмская М. Берлин-дада и Россия. Йоханнес Баадер - Президент Земного шара // Там же. С. 227-245

- Сануйе М. Дада в Париже. М.: Ладомир, 1999

- Альманах дада по поручению Центрального управления немецкого движения дада под редакцией Рихарда Хюльзенбека / Общ. ред. С. Кудрявцева, науч. подг. изд. М. Изюмской, пер. с нем. и франц. яз. М. Изюмской и М. Голованивской. М.: Гилея, 2000

- Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: Тексты, иллюстрации, документы / Отв. ред. К. Шуман; пер. с нем. С. К. Дмитриева. - М. : Республика , 2002. - 559 с. - 2000 экз. - ISBN 5-250-01826-2 .

- Дудаков-Кашуро К. В. Экспериментальная поэзия в западноевропейских авангардных течениях начала ХХ века (футуризм и дадаизм). Одесса: Астропринт, 2003

- Элгер Дитмар. Дадаизм = Dadaismus / Ред. Ута Гросеник. - М. : Taschen, Арт-родник, 2006. - 96 с. - 3000 экз. - ISBN 5-9561-0168-7 .

- Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М.: Прогресс-Традиция, 2004

- Ливак Л. «Героические времена молодой зарубежной поэзии». Литературный авангард русского Парижа (1920-1926) // Диаспора: Новые материалы. VII. СПб.; Париж: Atheneum; Феникс, 2005. С. 131-242 (о связях русских авангардистов с французскими дадаистами)

- Архипов Ю. Предисловие // Балл Х. Византийское христианство / Пер. с нем. А. П. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль, 2008

- Седельник В. Д. . М.: Гилея, 2013

- Безносов Денис . Как говорил Обердада? ООО «Христос» и секретный меморандум Девы Марии: [Рецензия на книгу: Йоханнес Баадер. Так говорил Обердада. Манифесты, листовки, эссе, стихи, заметки, письма. 1906–1954/ Сост. С. Кудрявцева, пер. с нем. Т. Набатниковой. - М.: Гилея, 2013. 208 с. ] // НГ Ex libris. - 2013. - 27 июня.

- Петров В. О. Эстетические позиции дадаизма // Вестник академии русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2016. – № 1. С. 179-186.