Дух русской бани. Технология строительства русской бани

Русская баня по-чёрному

Баня всегда была и есть для русского человека не просто местом, где можно принять гигиенические процедуры и очистить свое тело от загрязнений, а особым, почти сакральным сооружением, где очищение происходит не только на физическом, но и на духовном уровне. Ведь недаром же посетившие баню, описывая собственные ощущения, говорят:

Как заново на свет народился, помолодел лет на 10 и очистил тело и душу .

Понятие русской бани, история появления

Русская баня - это специально оборудованное помещение, которое предназначено для принятия водных гигиенических и тепловых процедур с целью профилактики и оздоровления всего организма.

Сегодня тяжело судить о том, что натолкнуло древнего человека на мысль о создании бани. Возможно, это были случайные капли, попавшие на раскаленный домашний очаг и создавшие небольшие клубы пара. Возможно, открытие это было сделано намеренно, и человек тут же по достоинству оценил силу пара. Но то, что культура парных бань известна человечеству очень давно, подтверждают многочисленные археологические раскопки и письменные источники.

Так, согласно древнегреческому историку-летописцу Геродоту, первая баня появилась еще в эпоху племенных общин. А посетив еще в V в. до н.э. территорию племен, населявших Северное Причерноморье, он подробно описал баню, которая напоминала хижину-шалаш, с установленным в ней чаном, куда бросали раскаленные докрасна камни.

Немытая Европа и чистая Россия

Уже более поздние источники указывают на то, что банная культура существовала и в Древнем Риме, правители которого распространили ее на завоеванных территориях Западной Европы. Однако после падения Римской Империи в Западной Европе забыли и баню, и омовение как таковое. На банную культуру установился запрет, что объяснялось в том числе и повальной вырубкой лесов, и, как следствие, нехваткой дров. Ведь для того, чтобы возвести добротную баню и хорошо протопить ее, требуется срубить немало деревьев. Определенную роль сыграла и средневековая католическая этика, которая учила, что обнажение тела даже для мытья является делом греховным.

Падение гигиенических требований привело к тому, что Европа на долгие века погрязла не только в собственных нечистотах, но и болезнях. Чудовищные эпидемии холеры и чумы только за период с 1347 по 1350 гг. унесли жизни более 25 000 000 европейцев!

Банная культура в западноевропейских странах полностью была забыта, о чем свидетельствуют многочисленные письменные источники. Так, по признанию королевы Испании Изабеллы Кастильской она мылась в своей жизни только два раза: когда появилась на свет и когда выходила замуж. Не менее печальная участь постигла и короля Испании Филиппа II, который умер в страшных мучениях, снедаемый чесоткой и подагрой. Чесотка вконец замучила и свела в могилу и папу Климента VII, тогда как его предшественник Климент V умер от дизентерии, которой заразился, поскольку никогда не мыл рук. Неслучайно, кстати, дизентерию уже в 19-20 веках стали называть «болезнью грязных рук» .

Примерно в этот же период русские послы регулярно сообщали в Москву, что от короля Франции смердит невыносимо, а одну из французских принцесс попросту заели вши, которых католическая церковь называла божьими жемчужинами , тем самым оправдывая свой бессмысленный запрет на бани и культуру принятия элементарных гигиенических процедур.

Не менее любопытными и в то же время отталкивающими являются и археологические находки средневековой Европы, которые сегодня можно увидеть в музеях мира. Красноречиво свидетельствуя о повсеместно царившей грязи, вони и нечистоплотности, на обозрение посетителям выставлены экспонаты - чесалки, блохоловки и блюдца для давки блох, которые ставились прямо на обеденный стол.

Блохоловка - устройства для ловли и обезвреживания блох; в старые времена неотъемлемый элемент гардероба

Блохоловка - устройства для ловли и обезвреживания блох; в старые времена неотъемлемый элемент гардероба

Сегодня уже является доказанным тот факт, что французские парфюмеры изобрели духи не для того, чтобы лучше пахнуть, а для того, чтоб под благоуханием цветочных ароматов попросту скрыть запах немытого годами тела.

И остается только посочувствовать дочери Великого Князя Ярослава Мудрого , - Анне , которая после заключения брака с французским королем Генрихом I писала батюшке на родину, дескать:

За что я тебя так прогневала, и за что ты меня так ненавидишь, что отправил в эту грязную Францию, где я толком даже умыться не могу?!

А что же на Руси?

А на Руси баня существовала всегда , по крайней мере, если верить византийскому историку Прокопию Кесарийскому , которые еще в 500-х гг. писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении всей жизни.

Согласно древним описаниям, баня представляла собой бревенчатое строение с очагом, на раскаленные угли которого время от времени лили воду, которая превращалась в пар. Согласно народным повериям, хранителем бани и ее душой является банник - абсолютно голый старичок, тело которого покрыто листьями от веника. Банника полагалось время от времени задабривать, угощая его хлебом с солью, что лишний раз подчеркивает уважительное отношение славян к самой бане и ее «сущности», которую буквально боготворили.

Появившись на территории Руси еще во времена язычества, когда люди поклонялись культу огня и воды, и баня, и домашний очаг глубоко почитались славянами, что отмечают в своих работах исследователи русского быта И. Забелин и А. Афанасьев . Баня была не просто местом, где можно было очистить свое тело от грязи и принять гигиенические процедуры, но и неким лечебно-профилактическим учреждением, где люди древней врачебной специальности любого хворого могли поставить на ноги.

В свою очередь летописи X–XIII вв. указывают на повсеместное распространение бани у восточных славян, начиная с V–VI вв., когда ее ласково называли мовница, мовь, мыльня и влазня. И даже с крещением Руси, когда церковь начала активную борьбу с народными врачевателями и всякими суевериями, баня не перестала существовать, а лишь укрепила свое влияние, так как стала местом для обязательного посещения перед выполнением самых важных церковных ритуалов - крещения, венчания, причащения и прочего.

«Протопи ты мне баньку по-белому!»

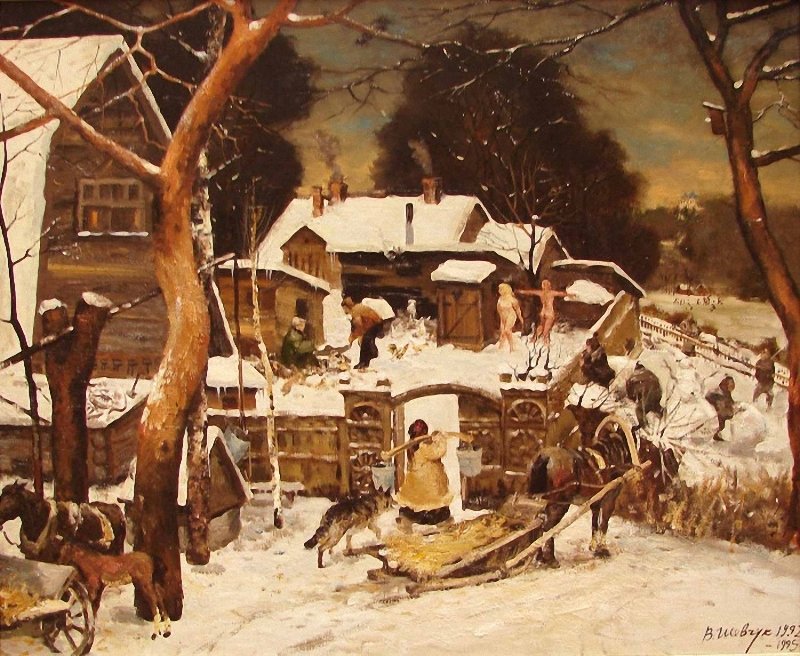

Баня по-белому, о чем поет в своей песне В. Высоцкий, появилась на Руси гораздо позже бани по-черному, постепенно вытеснив последнюю. Первое время славяне строили бани без дымохода, по-черному, а в качестве естественной вентиляции использовалась периодически открывающаяся дверь. В бане по-черному дым идет не в дымоход, а в само помещение бани, откуда он выходит через открытую дверь, а также через особое отверстие в потолке или стене (т.н. «трубу»). После того, как топка закончена и угли полностью прогорели, дверь закрывается, труба затыкается, а полок, лавки и пол обильно обмывают водой от сажи и выдерживают баню перед использованием около 15 минут, чтобы она высохла и набрала жар. Потом остатки углей выгребают, а первый пар выпускают, чтобы он унес с собой сажу с камней. После этого можно париться. Баню по-черному сложнее топить и нельзя подтапливать во время мытья (как баню по-белому), но за счет того, что дым съедает все прежние запахи, баня по-черному имеет свою прелесть, недостижимую в бане по-белому.

Позже стали возводить бани по-белому, где источником тепла и пара выступала печь-каменка, имеющая дымоход.

Кроме того, в ту пору существовал еще один интересный и необычный способ париться прямо в русской печи. Для этого ее тщательно протапливали, а дно устилали соломой. Затем внутрь печи забирался человек, прихватив с собой воду, пиво или квас, которыми обдавал раскаленные стенки очага и принимал паровую ванну, после окончания которой он выходил и окатывал себя холодной водой. В таком необычном удовольствии себе не отказывали даже немощные и старики, которых попросту вдвигали в печь на специальной доске, а следом влазил здоровый человек, чтобы помыть и попарить слабого, как положено.

Баня для русского - это больше, чем любовь!

Баня сопровождала каждого русского человека от рождения до смерти. Ни в одной другой культуре мира она не получила такого распространения, как на Руси, где ее посещение было возведено в обязательный культ и должно было происходить регулярно.

Без нее не обходилось ни одно торжество, а, встречая даже случайного гостя, хозяин первым делом предлагал ему посетить баню, а потом уже отведать угощение и переночевать. Неслучайно в русских сказках путешественникам помимо крова и ужина всегда предлагается баня.

Девичники и мальчишники, как бы сказали сегодня, обязательно заканчивались посещением бани, а сами молодые, став супругами, обязаны были принимать ее регулярно, каждый раз после супружеской близости, если наутро шли в церковь. В баню положено было идти практически с любой хворью, особенно если речь шла о простуде, насморке, кашле и болезнях суставов.

Терапевтический эффект этой простой и приятной процедуры сравним с сильнейшим воздействием на весь организм человека. Когда каждая клетка организма получает невообразимый заряд энергии, заставляющий ее работать по-новому, тем самым перезапуская естественные процессы регенерации и самообновления. А чередование высоких температур с холодом, когда после посещения бани принято прыгать в снег, прорубь, в реку или просто обдавать себя ледяной водой - это самый лучший способ закаливания и укрепления иммунитета.

Что же до особой любви русских к бане, то она нашла свое воплощение не только в народном фольклоре, но и отображена в исторических документах. Так, русский историк и исследователь обычаев и быта русского народа Н.И. Костомаров неоднократно отмечает в своих работах, что народ ходил в баню очень часто, для того чтобы помыться, подлечиться и просто ради удовольствия. Согласно ему же, для русского человека посещение бани - это естественная потребность и своеобразный обряд, нарушить который не могут ни взрослые, ни дети, ни богачи, ни бедняки.

В свою очередь иностранцы, посещавшие Русь, с удивлением отмечали привычку русского народа очень часто и подолгу мыться, чего они не встречали ни у себя на родине, ни в других странах. На самом деле, как правило, мылись раз в неделю, по субботам. Но для иностранцев, которые почти никогда не мылись, это казалось «очень часто». Так, например, немецкий путешественник Адам Олеарий в свое время писал о том, что в России невозможно найти ни одного города или даже бедной деревни, где отсутствовала бы баня. Они здесь просто на каждом шагу, и их посещают при любой возможности, особенно в периоды нездоровья. И как бы резюмируя, в своих трудах он отмечал, что, возможно, такая любовь к бане не лишена практического смысла, а сам русский люд от того так крепок духом и здоров.

Что же до Европы, то за возрождение обычая париться и регулярно мыться она должна быть благодарна Петру I и русским солдатам, которые, наводя ужас на тех же французов и голландцев, парились в возведенной на скорую руку бане, а затем прыгали в ледяную воду, несмотря на царивший на улице мороз. А отданный в 1718 году Петром I приказ возвести на берегу Сены баню так и вовсе привел парижан в ужас, а сам процесс строительства собрал зевак со всех уголков Парижа.

Вместо заключения

Согласно мнению многих исследователей культуры и быта русского народа, секрет русской бани прост: она очищает и оздоровляет одновременно. Да и само архитектурное решение сооружения незамысловато и представляет собой обычное помещение с печкой-каменкой, что позволяет иметь его человеку любого достатка и положения.

Что же до особой любви к бане и популярности банного ритуала на протяжении всей истории, то это лишний раз подчеркивает стремление каждого русского человека к чистоте, опрятности, здоровью, ясномыслию и порядочности. Банная традиция, несмотря на то, что внешне остается бытовым явлением, является важным элементом культуры, который благоговейно хранится, передаваясь из поколения в поколение, и остается важным признаком принадлежности к русскому народу. Таким образом, пока существует русский народ, до тех пор будет существовать и баня.

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии.

В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре.

Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: "Как потеешь?" Римляне просто не представляли себе жизни без бани. "Баня, любовь и радость-до старости мы вместе",- такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.

В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день.

Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью - драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань.

Любопытно отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке - камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром.

В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128-56 годы до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали "купальщиком". Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. "Самое главное, - утверждал Асклепиад - завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни". Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.

О русских банях писали многие иностранные путешественники. Олеарий (немецкий ученый 1603-1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий - чужестранец потому, что он не любил бани. "Русские,- сообщает Олеарии,- могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню".

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал "мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором". Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных ("торговых") банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины - на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в "торговых" банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста - соответственно в мужскую.

Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ даёт омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть.

Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.

Посмотрите, что писал о русской парной бане ещё в 1778 г. португалец Санчес - врач императрицы Елизаветы Петровны (этот трактат можно найти в Москве в библиотеке им. Ленина): "Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну Российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани Российские, для пользы общества". И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы.

Азы постройки русской бани

Построить настоящую русскую баню - дело сложное.

Деревянное строение, отапливаемое мощной каменкой высокого и длительного нагрева, представляет собой объект повышенной пожароопасности. Поэтому баню необходимо строить, соблюдая все необходимые условия и правила. Только для того, чтобы сложить печь-каменку, отвечающую всем требованиям безопасности при эксплуатации, необходимо устройство восьми всевозможных противопожарных разделок, т.н. отступлений и других конструктивных элементов.

Баня должна располагаться на расстоянии не ближе 15 м от других строений. На случай пожара необходимо иметь рядом с баней водоем или бочку с водой, а внутри бани - огнетушитель. По степени обеспечения надежности электроснабжения русская баня относится ко 2-й категории. Кабельный ввод в баню следует выполнять в асбоцементной трубе, уложенной с уклоном от бани. Воздушный ввод - изолированными проводами в предбанник или коридор. Установка выключателей в моечном отделении или парной не допускается.

Для постройки бани можно использовать любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например, березы. Все деревья дышат, а при нагревании в условиях парной издают приятные ароматные запахи. Строить баню необходимо из сухого, выдержанного дерева, толщиной не менее 22 см. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается. Пакля для сруба, бруса должна быть природной без каких-либо пропиток. В ином случае избавиться от неприятных запахов будет невозможно.

Полки в парной и лавки в моечном отделении следует устраивать из толстых досок с зазором 6-8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь. Вместо гвоздей применяются деревянные нагели (шипы) диаметром 10-12 мм. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в печи-каменке. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерационально.

Проветривание бани имеет большое значение для ее предохранения от сырости. Для проветривания парной и при необходимости выпуска лишнего пара у самого потолка парной необходима отдушина 13х13 см. Кроме отдушины под потолком для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом - без перерыва, до следующей бани.

Для того чтобы тепло от каменки поступало во все помещения бани, в перегородках над дверными проемами, у самого потолка, устраиваются проемы 400-600 см2 с закрывающимися дверками. Потоки теплого воздуха будут равномерно поступать во все комнаты.

Потолок парной должен быть утолщенным, с обязательной пароизоляцией из фольги или другого не пахнущего влагоизолирующего материала.

Все русские бани традиционно строились с глухим полом. Для лучшего сохранения тепла полы в парной необходимо устраивать на земле, на слое глины с пароизоляционной прокладкой (если полы деревянные). При проветривании подполья посредством вентиляционных окон в цоколе, под парной "гуляет" ветер. Стоки для воды под полом парной не делаются. При устройстве стоков под полами моечного отделения необходимо устройство водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать неприятные запахи, а зимой еще и холод. Выбор места для отвода из бани неочищенных сточных вод должен быть согласован с местной санитарной службой. Для лучшего стока баня строится на более высоком месте.

Окно в парной располагается с западной стороны на 60-80 см ниже потолка. При таком расположении больше используется дневной свет и уменьшаются потери пара через неплотности окна.

Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога как можно больше - до 30 см. При таком устройстве пар при открывании двери не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог. Дверь открывается в сторону моечного отделения. Все двери бани открываются в сторону выхода. Дверь в парную изготовляется из несмолистых досок толщиной 60 мм.

В помещении, куда выходит топка каменки, предусматривается вентиляция с естественным побуждением на трехкратный обмен воздуха за 1 час топки. Учитывая малые размеры предбанника, куда выходит топочная дверца каменки, во время топки необходимо приоткрывать окно или дверь для поступления дополнительного воздуха. При несоблюдении этих требований горение в каменке будет слабым.

Чердачное помещение бани необходимо утеплять. Для этого следует снизу стропил прибить тес, а пустоты между тесом и кровлей заполнить утеплителем. Таким же методом утепляются и фронтоны.

Строительство бани

Существует несколько видов бань. В зависимости от источника тепла и от способа получения пара различают римскую, арабскую, турецкую, русскую бани, финскую сауну, а также японские сэнто и фуро.

Как бы ни были хороши и необычны иноземные бани, своя (русская) баня ближе к телу. Климатически и исторически.

Выбор места

Идеальное место для строительства бани - на берегу водоема, в некотором удалении от воды, чтобы избежать весеннего затопления.

Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше строить на возвышенном месте (для минимального заглубления канализационного лотка).

Если баня задумана в древнерусских традициях с топкой по-черному, ее следует расположить в стороне от дома и хозяйственных строений (не ближе чем 10-12 метров).

Грунт определяет фундамент

Способ укладки фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Если грунт сухой и неподвижный, фундамент возводят следующим образом. Сняв растительный слой почвы, делают разметку внешнего контура бани в соответствии с ее размерами, затем намечают внутренний, отступив от внешнего на 1 м.

В углах и местах пересечения внешних и внутренних стен укладывают природные камни большого размера. Затем по периметру бани укладывают камни вплотную друг к другу, на них монтируют нижние венцы. Их рекомендуется заранее обработать антисептиком и обмазать смолой. После этого промежутки между камнями заполняют мятой глиной.

Если грунт влажный, мягкий, с неровной поверхностью, фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы на 15-20 см. Строительство бани трудоемкий процесс, чаще всего для него используют столбчатые фундаменты из кирпича, бутового камня, бетона, деревянных столбов ("стульев"). Если размеры бани невелики, то достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок.

Дерево, камень, кирпич: традиции или долговечность

Традиционно бани возводят из деревянных срубов. Бревна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола рекомендуется использовать сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба, начиная с четвертого, а также для обшивки стен и потолка можно взять пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы.

Оклад сруба (нижний венец) закрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно сделать несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. После того как стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом. Примерно через год, когда стены бани осядут, их конопатят еще раз.

Стены бани можно сделать из кирпича или камня, более прочных и долговечных. Но по сравнению с деревянными стенами кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом. Наиболее подходящим видом кладки для сооружения бани является колодцевая. На небольшом расстоянии друг от друга в полкирпича выкладывают две стенки, а пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.

Есть варианты

Баня состоит, как правило, из трех отдельных помещений: парной, моечной, предбанника. Если площадь под баню небольшая, можно совместить парную с моечной, но в этом случае сложнее поддерживать температуру и влажность воздуха на нужном уровне.

Жар и пар - в руках печника

В русской бане жар делают. Сделать жар - значит извлечь его из печки. Правильная печь - хорошая баня. Именно поэтому кладку печи-каменки необходимо доверить опытному печнику.

В проект бани лучше всего закладывать такую конструкцию дровяной каменки, в которой топка и поддувало находятся не в парильном отделении, а в предбаннике.

Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен бани, промежуток между ними должен быть не менее 3-5 см для обеспечения свободной осадки относительно друг друга.

Закрытая или открытая?

Каменки бывают открытые и закрытые. При открытой камни укладывают кучей над топливником - каменка быстро нагревается. Впрочем, также быстро и остывает.

В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой, в которой камни лежат внутри печи за дверцей.

Непонятно? Именно этого нужно избегать при строительстве бани.

Окна и двери - на страже тепла

При строительстве бани дверные и оконные проемы делают небольших размеров, чтобы снизить потери тепла. С этой же целью у двери необходимо сделать высокий порог - 25-30 см от пола.

Потолок должен быть теплым, пол - протекающим

В бане наиболее высокая температура держится на уровне потолка. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Поэтому потолок утепляют либо современными базальтовыми и минеральными утеплителями, либо традиционной засыпкой слоем земли, торфа, опилок.

Полы настилают после того, как будет проложена сливная система. Для отвода сточной воды проводят трубу, соединенную с ямой, заполненной щебнем или гравием.

Полы в бане можно сделать деревянные, не протекающие или протекающие. В первом случае шпунтованные доски плотно укладывают на лаги с уклоном в сторону сливного отверстия.

При протекающих полах доски крепят с небольшим зазором, через который будет уходить использованная вода.

Впервые русская баня упоминается еще в старых летописях. Там говорится, что княгиня Ольга, задумав наказать древлян, которые убили ее супруга Игоря, приказала затопить баню для их послов. И во время процедуры омовения баню подожгли, убив тем самым древлянских послов.

Путешественники из стран Западной Европы, побывавшие в России, позаимствовали идею русской бани. Подобные сооружения стали возводиться и в Вене, и в Париже, и в Берлине, и в других столицах, однако они очень сильно отличались от наших бань. Дело в том, что ни один народ не мог выдержать такого сильного жара, как выдерживают его русские. По словам иностранцев, бани полезны, так как являются потогонным средством, но вот сильный жар все-таки вреден. Вот изречение европейских врачей по поводу бань: «Тело расслабляется и мозговые органы тупеют. Кожа теряет эластичность, блекнет и скоро покрывается морщинами. Женщины вянут раньше времени, преждевременно бледнеют».

Любовь русского народа к жару и пару не могла остаться незамеченной. Иностранцы писали: «Многие в России парятся в самом крепком духу, а другие даже не в бане, а в раскаленных печах... Но это уже истинные любители, которые, кувыркаясь на разостланной соломе в печи, приказывали еще закрыть за собою заслонку печи, и так парятся, что душа вылетает вон!» Вот еще одно интересное высказывание: «Если русский не попарится в субботу, ему становится как-то стыдно и совестно, и чего-то не хватает ему».

Кажется, что это всего лишь преувеличение, что париться в печи невозможно. Однако, как это ни удивительно, в печи действительно парились, а в некоторых деревнях парятся и по сей день. Как же это происходит? Печь разогревают, вынимают из нее угли, выметают ее как следует и выстилают соломой. Затем в нее помещают чугун с достаточно горячей водой, залезают в печь и ложатся на солому. При этом голова должна оставаться снаружи и выглядывать из устья. Потом свод печи поливают водой, что приводит к резкому повышению температуры и влажности. Ну, а затем остается только взять веник и париться, сколько душе угодно!

Обычаев, связанных с посещением бани, у русских множество. Например, принято было посещать баню после совместно проведенной с партнером ночи. Туда ходили утром и лишь после того, как попарятся, кланялись образам. Данный обряд соблюдали все, в том числе и царь. Крепко верующие люди считали, что они недостойны посещения церкви даже после бани и потому стояли перед дверьми, что вызывало переговоры и шутки в их адрес.

Вот еще один обычай: в древние времена жених перед свадьбой должен был попариться в бане, а после первой брачной ночи молодые посещали баню вместе. Люди всех сословий строго блюли это правило вплоть до XVIII века.

Интересно, что народ не любил Лжедмитрия за то, что он не уважал обычаи и традиции. В том числе он ни разу не посещал баню со своей «поганою царицею».

Считалось, что «баня все грехи смоет» (В.И.Даль). Именно поэтому в нее ходили не только для физического очищения, но и для морального.

Перед свадьбой мать невесты пекла хлеб, носящий символическое название «банник». Им благословляли к венцу супружескую пару. Банник, жареную курицу, а также два столовых прибора зашивали в скатерть и отдавали свахе. Она на следующий день распарывала скатерть и кормила молодых, когда они выходили из бани.

Всем известно, что раньше на Руси люди были не просто верующими, они строго соблюдали все церковные правила. В дни строгих постов, допустим, нельзя было вступать в интимную связь с супругом или супругой. Разрешалось это исключительно «в Петрово говенье и Филиппово», так гласили духовные поверья. Однако после этого непременно требовалось попариться в бане с утра, а уже потом можно было молиться перед иконами.

Вообще же, баня была одним из важнейших элементов быта на Руси. Свои бани были не только в богатых домах, но и почти во всех бедных. Небогатые горожане ходили в общие бани, называемые царскими мыльнями. Были такие бани и в столице.

Традиционно баня строилась с каменкой – печью для подачи пара. Она служила и для соблюдения ритуалов чистоты, и как лекарство от множества болезней. Кроме того, в бане человек мог насладиться жизнью, получить удовольствие, отдохнуть душой и телом и даже заняться самосовершенствованием и морально освежиться. Проще говоря, баня была тем самым универсальным местом, куда шли и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии.

Ритуалы посещения бани

Посещение бани и отдых в ней были четко спланированы. Жители разных уголков страны соблюдали специальные ритуалы, при этом было неважно, кто парится в бане – бедняк или царь. Один из обычаев заключался в том, что перед посещением парной подавали несколько ломтиков редьки. Их нужно было съесть, а потом уже идти в баню.

Учитывалось и то, что после бани хотелось утолить жажду. Для этого готовили прохладный квас с мятой или ароматными травами, он стоял в самой бане или в предбаннике.

Чтобы распаривать веники и поддавать жару, варили особые отвары и кипятили мятный квас. Как уже, наверное, ясно, мята играла одну из главных ролей в банном ритуале. В самой бане ей, вместе с другими душистыми травами, покрывали лавки. Наготове держали свежие веники, обычно березовые, и шайки для умывания, наполненные, опять же, квасом с ароматом мяты. Из них обливались сами, этим настоем обливали лавки, прежде чем забраться на верхнюю полку. При богатом воображении можно представить, какой чудесный аромат парил в воздухе. Неудивительно, что люди так любили баню и часто посещали ее, получая при этом истинное наслаждение!

Баня: для здоровья и для души

Наши предки были уверены, что баня – это самый простой, но при этом и самый действенный способ добиться крепкого здоровья на долгие годы. Существовала поговорка «Баня парит, баня правит, баня все поправит». В данном вопросе со славянами были согласны многие другие народы, которые также отмечали положительное воздействие бани на человеческий организм.

Посещение бани издревле считалось идеальным средством достижения чистоты как душевной, так и телесной. Это подчеркивалось и неоднократно упоминалось в различных религиях, в частности, восточных. Ислам, к слову говоря, возводит ежедневное омовение в ряд религиозных норм.

Откуда пошла русская баня?

Мы уже говорили выше, что на Руси бани были еще до того, как Владимир крестил славян, о них упоминается в летописях времен княгини Ольги. Очень давно были в ходу так называемые мыльни, влазни и подобные им заведения. Они существовали тогда, когда еще не появились бани. До сих пор ведутся споры о том, откуда пошла русская баня, да и является ли она именно русской, можно ли ее называть так? Возможно, ее завезли арабы или спартанцы. А может быть, баня все же изобретение славян, кто знает. В пользу последнего предположения говорят различные факты, в том числе и особый ритуал паренья на Руси, и высказывания европейцев о бане (свидетельство того, что до путешествия в Россию иностранцы ничего не слышали о бане и не видели ее).

Также стоит упомянуть, что летописцы 6 века Прокопий и Маврикий не очень лестно отзывались о гигиене славян. Вот что они говорили: «Славяне мало пеклись о своей наружности, в грязи, в пыли, без всякой опрятности в одежде являлись они в многочисленные собрания людей. Греки, осуждая эту нечистоту, хвалят их стройность, высокий рост и мужественную красоту». Если верить этим авторам, то славяне мылись всего лишь три раза в жизни: при рождении, перед свадьбой и после смерти. В это сложно поверить, ведь вряд ли греки стали бы восхищаться стройностью и мужеством не слишком чистоплотных людей, верно? Кроме того, если вспомнить, что до прихода на Русь христианства племена селились обычно по берегам водоемов, а основным занятием была рыбная ловля, то тем более удивляет их нелюбовь к воде и купанию. Вероятнее всего, авторы летописей Прокопий и Маврикий приняли за славян какие-либо племена кочевников, проживающие в засушливых степях.

При Петре Первом в Петербурге жил камерюнкер Берхольц, который в своих записях о России упоминал много интересных вещей о бане. Невозможно не упомянуть о них сейчас, разговаривая об истории паренья. Итак, он говорил, что баня есть почти в каждом доме и поэтому основная часть русских моется не реже, чем раз в неделю, а иногда и чаще. Также он добавлял, что «русские и чухонские женщины, прислуживающие там (в бане), превосходно знают свое дело». Берхольц уточняет, что прислуга, работающая в парной, мастерски настраивала требуемую температуру и ухаживала за моющимися. Женщины и парили посетителей бани березовыми вениками, и мыли их руками, очищая от грязи тело, и окатывали водой. В заключение всего ритуала они вытирали людей полотенцем. «По окончании всех этих операций чувствуешь себя как бы вновь рожденным» - подводит итог камерюнкер.

Несмотря на наличие множества традиций и обычаев, связанных с баней, четкого ритуала, одинакового для всех, не существовало. Практически каждая семья вносила что-то свое в особенности посещения парной. Много лет назад была в ходу такая поговорка «Лучшая баня та, где топку печи разжигают сообразно натуре того, кто хочет в нее войти». И это высказывание все объясняет, становится понятным, что баню топили именно так, как хотелось ее хозяевам, желая получить максимальное удовольствие от процедуры мытья. Иностранцы же всегда удивлялись выносливости русских, их способности находиться в бане в жестких, по мнению европейцев, условиях: при высокой влажности и температуре. Русские находились в бане так долго, как позволял организм. Когда же становилось совсем невмоготу, они выбегали на улицу и бросались в холодную воду, а зимой обтирались снегом. Немного остыв, люди снова возвращались в баню, ведь пар, как говорится, костей не ломит.

Старинная русская традиция требовала посещения бани после дороги, а прибывших гостей всегда встречали баней, так учили обычаи гостеприимства.

Русская баня и известные люди

Из литературных и исторических источников можно узнать, что многие из наших выдающихся соотечественников были любителями жаркой бани. К примеру, А.В. Суворов старался устраивать баню для солдат везде, где предоставлялась возможность. А сам он мог выдержать в парной «ужасный жар на полке, после чего на него выливали ведер десять холодной воды, и всегда два ведра вдруг».

Баню уважал герой войны 1812 года Д.В. Давыдов. Он посещал Сандуновские бани всегда, когда был в Москве. К слову говоря, название свое Сандуновские бани получили в честь известной актрисы и певицы Сандуновой. Именно так заведение именуют еще со времен Пушкина. Эти бани прославились не только веселящей и бодрящей обстановкой, но и буфетом с обилием разнообразных напитков, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи».

Бани Санкт-Петербурга

Банями славилась не только Москва, но и Петербург. Там к 1874 году было 312 бань. Основная масса их снабжалась водой из Невы и ее притоков. Из всего количества бань было 46 торговых и 266 «нумерных или семейных». Среди семейных бань самой лучшей по оформлению и комфорту была баня Воронина, располагающаяся на Фонарном переулке, в личном доме Воронина. Посещение этой бани было дорогим удовольствием, за номер нужно было отдать от 50 копеек до 10 рублей за один раз.

Однако баня Воронина была еще не самой дорогостоящей. Наиболее роскошная отделка и, следовательно, самые высокие цены были характерны для «Пушкинских источников» - бань на Благовещенской улице у Николаевского моста. Туда ходили лишь избранные посетители.

Но не стоит думать, что в Санкт-Петербурге сходить в баню могли исключительно представители верхушки общества. Просто для бедных были свои заведения, общие бани с достаточно низкими и доступными ценами. Приводим примерную стоимость посещения парной.

Как в номерах, так и в общих банях работали парильщики и парильщицы, которые по желанию посетителей мыли людей за небольшую плату, около 15-20 копеек.

При бане Воронова, как уже упоминалось ранее, был буфет, в котором в наличии были различные угощения и напитки. В других банях можно было приобрести лишь квас, пиво, сельтерскую воду и недорогую выпивку.

Отметим, что при низкой стоимости посещения общих бань они приносили большую прибыль в казну. Причина в том, что бань было много, а мылись в них почти все жители городов. Да и как иначе, если мыться было больше негде?

Как правило, бани топили один или два раза в неделю. В дни сильной жары некоторые бани топить запрещали, дабы избежать пожара. Кстати, именно из-за бань пожары обычно и возникали на Руси. В исключительных случаях в баню допускали больных и рожениц, и то если разрешали местные власти. Однако знати разрешалось топить баню в любую погоду, богатых не касались подобные запреты.

Ох, люблю я баню…

Говоря о московских банях, нельзя не упомянуть про Ламакинские. В них ходила чуть ли не вся столица.

Большим любителем бани был первый российский император Петр Первый. Он страдал от ее отсутствия во время нахождения в Голландии и потому сам построил для себя русскую баню. Петр Великий был уверен, что баня является лучшим способом для того, чтобы поправить здоровье.

В целом же баню любили абсолютно все. Можно сказать, что пристрастие к посещению парной является типичной чертой русской натуры. В баню ходили и дети, и молодежь, и старики. Если кто-то не любил баню, то его считали чужаком в русской среде, как, например, Лжедмитрия, уже упоминаемого в нашей статье. Вот что писали про посещение бань: «Русские крепко держатся обычая мыться в бане и особенно считают это необходимым делом после первой свадебной ночи, а потому во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань, в которых почти всегда найдешь множество моющихся».

Изначально было принято мыться в бане всем вместе, мужчинам и женщинам одновременно. Но такая система применялась не везде. В деревнях с древних времен мылись в две смены: вначале мужчины, а затем женщины с детьми. Первый пар всегда считался мужским. В 1743 году вышел указ Сената о том, что в бане запрещалось мыться мужчинам вместе с женщинами, а помимо этого, мужскому полу старше семи лет нельзя было входить в женскую баню, а женскому полу – в мужскую. С тех пор мужчины и женщины стали мыться отдельно.

Славяне испокон веков стремились к тому, чтобы посещение бани было не только приятным, но и полезным занятием. Вырабатывались свои технологии и обычаи, подбирались подходящие ароматические вещества и тот температурный режим, который устраивал владельцев бани. Даже интерьер в каждой бане был свой, особенный, отвечающий вкусам и предпочтениям хозяев. Традиции хранились и береглись, передаваясь из поколения в поколение. Безусловно, о строительстве бань и саун по стандартным проектам обычно речи не шло, возведение парных было делом индивидуальным, а в деревнях и вовсе бани строили самостоятельно.

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. На основании археологических и исторических данных истории возникновения и распространения бани можно утверждать, что это был «многоочаговый» процесс.

Люди научились использовать природные явления для своей пользы, они узнали свойства огня, воды и камня. Это было предпосылкой возникновения современных бань. Естественно, что распространение бани связано с особенностями миграционных факторов человечества, которое переносило свой опыт, привычки, и способ жизни в новые области обитания. Уже из самих названий видно происхождение ванн, например: финская баня (сауна), русская баня, римские ванны, темескал, камабуро и изгибуро, японская сухая каменная ванна и т. д.***

Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому - общественные бани поначалу представляли собой каменные или глиняные ванны либо бассейны, наполнявшиеся и опустошавшиеся с помощью медных сливных труб, причем горячая вода для омовения не использовалась.

Со временем египетские бани получили оригинальное устройство, которое позже использовали римляне, а впоследствии переняли и усовершенствовали византийцы. Пылающие очаги устанавливались в подвальном помещении, а на верхнем ярусе располагались каменные лежаки, подогреваемые снизу горячим воздухом через специальные отверстия. В парной имелся также бассейн с прохладной водой, где городские жители принимали последующее омовение.

Во время раскопок древнеегипетского города археологи обнаружили остатки древней бани. Эта баня состояла из двух этажей. На верхнем этаже были расположены большие камни – лежанки, подогревающиеся с нижнего этажа. Посетители бани ложились на эти камни, а работники бани растирали их тела целебными мазями, делали массаж. В каменной лежанке было отверстие, через которое проходил пар с нижнего этажа. В Египте довольно широко применялась ингаляция в банях. В качестве мыла они использовали смесь воды и пчелиного воска.

На втором этаже посредине находился контрастный бассейн, также имелись помещения для занятий гимнастикой и помещение - лечебница с медицинскими инструментами. В полу бани был оборудован водослив, соединенный с общим водостоком города. Этот водоотвод служил еще и в качестве центрального отопления древнеегипетского города.

Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

***

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии . Древние медики Тибета имели свою лечебную практику водолечения, которая собрала в себя лучший опыт китайских и индийских лекарей. В основном лечение большинства болезней сводилось к разнообразным компрессам и применению ванн.

Считается что впервые паровые бани и массаж одновременно соединили в Индии более двух тысяч лет назад. Путешественник Петит-Радел так описывал эту процедуру: «На накаленные железные плиты плещут некоторое количество воды. Она, испаряясь, заполняет пространство и обволакивает голое тело человека, находящегося в помещении. Когда тело хорошо увлажнено (пропарено), его растягивают на полу, и двое слуг, по одному с каждой стороны, жмут с различной силой члены, мышцы, которые чрезвычайно расслаблены, потом грудь и живот. Затем человека переворачивают, и подобное же давление производится со спины». Все это продолжалось, по свидетельству путешественника, добрых три четверти часа, после чего человек совершенно не узнавал себя - как будто бы он родился заново.

***

В Древней Греции

первые бани именовались лаконикумами, потому, что строили их лакедемоняне. Бани были круглой формы, посредине помещения находился открытый очаг, который подогревал помещение. Также в помещении находились бассейн и ванны. Водостока не было и поэтому приходилось вычерпывать воду из бассейна и из ванн.

В Древней Греции

первые бани именовались лаконикумами, потому, что строили их лакедемоняне. Бани были круглой формы, посредине помещения находился открытый очаг, который подогревал помещение. Также в помещении находились бассейн и ванны. Водостока не было и поэтому приходилось вычерпывать воду из бассейна и из ванн. Александр Македонский после своего похода на Египет, вернувшись в Грецию, приказал строить такие же бани, как и в Египте. При нем в Древней Греции распространились бани восточного типа с такими же горячими полами.

Бани в Древней Греции также были лечебницами, в которых люди избавлялись от своих недугов и доступны были всем, в том числе и бедным.

Постепенно греческие бани усовершенствовались, становились комфортнее и богаче. Возникли бани только для знатных людей общества. Они строились и облицовывались из дорогих материалов и для чувства роскоши их украшали драгоценными металлами и камнями.

***

Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян . Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия могли спросить: «Как потеешь?» Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость-до старости мы вместе»,- такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.

Правители Рима на устройство бань не жалели никаких средств. Завозились самые дорогие материалы, архитекторы изощрялись в своем искусстве. Часто по своей роскоши, термы превосходили дворцы. Бани украшали целые системы водопадов и фонтанов, скульптурные композиции, мраморные колонны, подвесные сады, ванны-качели, росписи на стенах. Тазы и посуда в римской бане делалась из серебра и золота. Римляне находились в бане обнаженными. Лишь женщины прикрывали волосы и жемчужные украшения, так как они портились от горячего воздуха.

В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Имелось много фонтанов, ванн и бассейнов. Банный комплекс был оборудован системой отопления, которая и нагревала воду и подогревала пол. Богатые римляне посещали баню два раза в день.

Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью - драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань вместимостью до 2500 человек!

Любопытно отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке-камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром.

В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128-56 годы до н, э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное,-утверждал Асклепиад - завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Уже в те времена римляне использовали контрастное обливание, т. е. попеременное погружение в горячую и холодную воду.

Когда производились раскопки Помпеи, были обнаружены остатки не очень большой бани. Баня также имела много помещений. Перед входом в баню располагалась площадка для игр, гимнастических упражнений или просто парк для отдыха. Первое помещение внутри бани было вытянутой формы, украшено мозаичными полами, стены – лепниной, много скульптур и мозаики. Это была раздевалка (аподитерий), на стенах располагались полки для вещей и одежды посетителей. После раздевалки было помещение с куполообразным потолком голубого цвета и стенами, покрытыми росписями с изображением животного и растительного мира. В этом помещении были два бассейна – один с горячей и один с холодной водой. У посетителя должно было создаваться впечатление, что он в сказочном саду.

Когда производились раскопки Помпеи, были обнаружены остатки не очень большой бани. Баня также имела много помещений. Перед входом в баню располагалась площадка для игр, гимнастических упражнений или просто парк для отдыха. Первое помещение внутри бани было вытянутой формы, украшено мозаичными полами, стены – лепниной, много скульптур и мозаики. Это была раздевалка (аподитерий), на стенах располагались полки для вещей и одежды посетителей. После раздевалки было помещение с куполообразным потолком голубого цвета и стенами, покрытыми росписями с изображением животного и растительного мира. В этом помещении были два бассейна – один с горячей и один с холодной водой. У посетителя должно было создаваться впечатление, что он в сказочном саду.Из раздевалки был также вход в парилку с сухим паром, где располагалась печь. А из следующего помещения с бассейнами тоже был проход в другую парилку (кальдарию), где парились влажным паром. Вентиляция производилась открыванием окон. Здесь же находились ванны, душ в виде фонтана, много тазов для мытья. Вода с потолка отводилась по желобкам в общую канализацию. Двери и окна изготавливались из бронзы.

Была разработана центральная система отопления с подогревом стен и пола. С помощью печи нагревались воздух и вода, которые затем циркулировали в полостях стен и пола. Использовалось двойное покрытие, чтобы лицевая поверхность не была сильно горячей. Отопление всего комплекса производилась за счет сжигания нефти.

Недалеко от парилки находилось помещение для очистки кожи и для массажа. Кожа очищалась специальными скребками из дерева или слоновой кости. Мылись римляне мылом из козьего сала и золы, а также мелким песком, доставляемым с берегов Нила. Работники бани выполняли все необходимые операции – от массажа до бритья.

Вода в термы поставлялась по водопроводу. В день на нужды бань могло уходить до миллиона литров воды. Совсем небольшие бани отапливались дровами, которые предварительно обрабатывались и не дымили.

***

Наследница Рима - Византия

тоже не сидела без бани. После падения Римской империи в 476 году в течение последующих двух веков бани римлян на территории всей Европы пришли в полный упадок. Большинство было разрушено полудикими и невежественными народами, лишь некоторые из них сохранились. Гораздо дольше просуществовали термы в восточной части бывшей Римской империи - Византин.

Наследница Рима - Византия

тоже не сидела без бани. После падения Римской империи в 476 году в течение последующих двух веков бани римлян на территории всей Европы пришли в полный упадок. Большинство было разрушено полудикими и невежественными народами, лишь некоторые из них сохранились. Гораздо дольше просуществовали термы в восточной части бывшей Римской империи - Византин. Даже в торговом договоре с Русью упоминалась баня. В ранневизантийских городах повсеместно существовали бани, а в таких крупных центрах, как Константинополь и Антиохия, их было великое множество. Однако со временем баня в Византии перестала быть центром общественной жизни, как это имело, место в древнем Риме. Старые термы казались слишком роскошными и переделывались под христианские храмы.

Столичные бани состояли из нескольких помещений, которые обогревались. В них подавалась горячая вода. Провинциальные бани имели очень убогий вид и топились «по-черному». «Дым идет в помещение, - писал монах Михаил Хониат, - сквозь щели дует такой ветер, что местный епископ всегда моется в шапке, чтобы не простудить голову». При монастырях строились небольшие баньки. Как часто в них мылись, сказать трудно: монастырские уставы содержали разные указания (от двух раз в месяц до нескольких раз в год, а иногда «от Пасхи до Пасхи»). В то же время баня оставалась местом врачевания: врачи предписывали больным баню 1-2 раза в неделю (в зависимости от заболевания).

Именно в Византии, в городе Пергаме, который сегодня находится на территории Турции, практиковал знаменитый римский медик Гален - энтузиаст и большой поклонник терм.

***

Под влиянием многих культур и бытовых привычек, технологий и религиозных воззрений разных народов римская баня на Востоке преобразовалась в явление не менее самобытное и в культурном отношении едва ли не более значимое и примечательное - восточную баню, или хамам.

Арабы Аравийского полуострова, тесно общаясь с византийцами, переняли от них некоторые традиции. Еще до появления ислама частое мытье было достаточно традиционным для народов Востока. Это естественная необходимость в условиях жаркого климата. Однако арабы при этом лишь обливались холодной водой, знакомство же с роскошными традициями римских купаний, которое произошло во время завоевания арабами стран Леванта, принесло им первое из чудес бани - горячий пар. Арабы научились париться, однако не переставали при этом обливаться холодной водой.

Дело в том, что погружение в ванну, бассейн или другую емкость с водой казалось арабам противоестественным: согласно их религиозным воззрениям, это "купание в собственной грязи". И лишь с возникновением ислама началось развитие такого самобытного явления, как восточная баня. Пророк Мухаммед испытал на себе действие бань римского типа и высоко оценил их. Он же указал на то, что бани способствуют повышению плодовитости. Согласно исламу, эта цель священна для каждого правоверного. Поэтому одобрение пророка открыло хамаму широкую дорогу в исламский мир.

Падение Римской империи совпало по времени с расцветом исламской культуры, и в частности с возникновением и бурным развитием восточной бани, или хаммама , который сохранился до наших дней. Как и римские термы, хаммам очень скоро стал центром общественной жизни. Постройка хаммама считалась богоугодным делом, достойным уважения окружающих. «Кто совершил много грехов, пусть построит баню, чтобы смыть их», - говорил известный арабский писатель Юсуф Абдалхади. Если открывался новый хаммам, глашатай разносил эту новость по всему городу, и первые три дня посещение хаммама было бесплатным.

Хозяин турецкой бани – миндер – каждому посетителю, даже последнему бедняку, поднимался навстречу. Шел к нему, раскрыв поднятые руки, приветствовал, как долгожданного гостя, которого давно не видел. Хотя видел совсем недавно, потому что каждый свободный человек ходил в баню чуть реже, чем в мечеть. А некоторые и ежедневно. Еще больше любили хаммам замужние женщины из зажиточных семей. Только здесь они обретали полнейшую свободу, были избавлены от несправедливых подозрений со стороны ревнивых мужей, отпускавших своих жен в баню не только без опаски, но даже с величайшей охотой.

Посещение турецкой бани в те времена выглядело примерно так: посетитель после выкуренной трубки и выпитого кофе начинал потеть, и слуга вел его навстречу удовольствиям. Римляне назвали бы приветливый приемный зал турецкой бани аподитерием. За ним в древних термах следовал тепидарий, в котором уже начинают принимать водные процедуры.

В турецкой бане это отделение называется соуклук, в котором стояли деревянные лавки с мягкими постелями, каждый раз устилаемые свежими простынями. Как и в римских банях, там гораздо теплее, чем в помещении для раздевания, однако еще не так жарко. Жарко в следующем зале. Но только там все устроено иначе, чем в помещениях римских терм: мусульманская религия требует застенчивости. Прежде всего, в соуклуке из окон не видны ни улица, ни необъятные просторы, а солнечный свет в самый погожий день едва проникает в помещения. Лучи проникают через маленькие оконца в куполе. Эта архитектурная деталь – купол – может быть самая главная в восточном хаммаме. Парадный банный зал тоже темноватый и тоже с куполом наверху.

В нем имелись альковы, своего рода кабинеты для привилегированных. Альковы были двух типов. Альковов первого типа восемь, и все в них немного лучше, чем в общем зале. Там по две емкости для воды – курны; начищенные бронзовые краны с горячей и холодной водой сверкают как золотые. Еще более благоустроенных кабинетов – шесть. В каждом свой маленький бассейн с мраморными стенами и голубой водой, настолько прозрачной, что виден играющий рисунок на мраморных плитах. Однако самое главное место в зале – в центре. Там расположена гладкая восьмиугольная эстрада. С нее, как со сцены, виден весь зал с мраморным полом. Людей общительных привлекало именно это место – чебек-таши.

Процедура восточной бани до сих пор состоит из пяти основных действий: разогрев тела,

энергичный массаж, очищение кожи с помощью рукавицы, намыливание и обливание водой и заключительная стадия – релаксация.

Техника банного массажа на арабском Востоке имела черты, отличные от древних традиций. Самым главным здесь был не лечебный эффект массажной процедуры, а ее свойство доставлять изысканные телесные наслаждения. Баня была одним из главных центров общественных развлечений, нередко банщицы занимались здесь элементарной проституцией. По свидетельству австрийского врача Гуаринониуса, «сами обнаженные донага они только и делали, что растирали, мяли и возбуждали к сладострастию».

***

На территории Грузии с древних времен бани строились недалеко от горячих источников, благодаря чему имели естественный пар. Достопримечательностью Тбилиси (Тифлиса) постоянно были серные термальные бани и каждый гость Тбилиси старался их посетить. Когда-то в такой бане побывал А.С.Пушкин и потом подробно их описал. «Не встречал ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань».

Бани имели куполообразную крышу, через которую мягкий свет попадал в помещение. Бассейны облицованы мрамором, купальни находились в гротах, которые освещались факелами. Вода из горячих источников в горах поступала по керамическим трубам и заполняла бассейны и купальни.

Местные жители приводили своих гостей в баню, устраивали там шумные праздники, пели песни. Бани в те времена работали круглосуточно и люди часто проводили там целый день.

Насколько известно, тбилисские серные термальные бани восстановлены по старым традициям и успешно используются для отдыха и лечения, в то же время привлекая туристов.

***

В Китае паровые бани имеют свою специфику. Для начала клиент распаривался, а потом специальные банщицы отирали его от грязи одноразовыми специальными одноразовыми мочалками без мыла(!). «Больно, но полезно!» - считали те, кто пробовал. Впрочем, в современных китайских банях мыло используется. В баню надевают деревянные тапочки, чтобы ноги не обжечь о кафельный пол, а париться в Китае умеют.

***

Японская баня

– фуро имеет своеобразную историю. В Японии по буддистским законам было запрещено изготовление мыла (так как приходилось для этого убивать животных) и люди привыкли мыться горячей водой. К тому же в Японии сырой климат и зимой люди несколько раз в неделю посещали бани с горячей водой.

Японская баня

– фуро имеет своеобразную историю. В Японии по буддистским законам было запрещено изготовление мыла (так как приходилось для этого убивать животных) и люди привыкли мыться горячей водой. К тому же в Японии сырой климат и зимой люди несколько раз в неделю посещали бани с горячей водой.Японцы использовали свои потельные ванны кама-буро с хорошими результатами при различных травмах, кожных заболеваниях, желудочных расстройствах, артритах и ревматизме. Подобным эффектом обладала иши-буро, которая известна в течение последних 10 веков. Недалеко от Нагасаки были найдены правила применения этого типа бань, включая противопоказания. Баней нельзя было пользоваться лицам с венерическими заболеваниями, эпилепсией, проказой. Здесь начали осторожно, в течение 3–4 дней, проводить лечение акупунктурой. Применять баню рекомендовалось 1 раз в 10 дней. В ней запрещалось есть, пить, шуметь, мочиться, совершать сексуальные акты. Баня позволяла соблюдать личную гигиену, имела профилактическое значение и оказывала лечебное воздействие при 7 кожных заболеваниях.

Эскимосы Аляски считали, что потельные ванны обладают не только гигиеническими, но и лечебными свойствами при многих заболеваниях, в том числе при патологии мышц.

Индейские племена Центральной Америки применяли парные ванны темескал древних майя не только для гигиенических, но и для лечебных целей при ревматических, кожных и других заболеваниях. Темескал рекомендуется врачами и в настоящее время, при этом используются экстракты из растений и другие ингредиенты, которые, испаряясь, дают лечебный эффект.

Раскопки в области обитания народности майя свидетельствуют о том, что жители Центральной Америки имели потельную ванну, о чем свидетельствуют остатки их жилищ, которым более 2000 лет. Испанцы, которые пришли в эту область в XVI в., наблюдали у ацтеков культуру приема потельных ванн под названием «темескал», которую они заимствовали от своих предков майя (теме - по-ацтекски ванна, калли -дом).

У кочевых племен, живших в центральной и восточной областях Африки, имелись ритуальные и религиозные обряды, связанные с применением горячевоздушных и парных ванн. Они использовались также с лечебной целью.

***

Самое подробное описание о свойствах, особенностях и значение парных бань в жизни людей составил в V веке до н.э. Геродот Галикарнасский, знаменитый древнегреческий историк. Именно из его трудов мы узнали о банях Вавилона, Крита, Сирии.

Наиболее старым письменным упоминанием о бане у скифов является также свидетельство Геродота, который в 450 г. до нашей эры описал привычку скифско-сарматских племен, занимавших территорию современной Украины, мыться в палатке, в центре которой находились разогретые камни, на которые бросали семена конопли.

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.

О русских банях писали многие иностранные путешественники и ученые

Византийский историк Прокопий Кесарийский, который жил в V веке н.э., пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и... после смерти.

Византийский историк Прокопий Кесарийский, который жил в V веке н.э., пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и... после смерти. "И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе... И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах - радость и улыбка" - так писал о древних славянах один арабский путешественник и ученый.

Баня упоминается арабским путешественником Ибн Дзета, или Ибн Руста, (912), который видел на территории современной Болгарии примитивные жилища из земли с остроконечной крышей, обогревавшиеся раскаленными камнями, которые обливали водой, причем люди при этом снимали одежду. В. таких сооружениях жили целые семьи до наступления весны. Их можно считать прототипом бани. Упоминание о бане имеется и в летописи Нестора (1056), где апостол Андрей описывает свое путешествие в 907 т. по Северной Руси и посещение мордвы, ветви угро-финской группы племен; которые проживали тогда вблизи от Новгорода.

В 906 году от рождества Христова завершился славный поход князя Олега на Царьград (Константинополь). Русь заключила о Византией договор о торговом союзе, в котором среди прочего упоминалась и баня. Дело в том, что в Византию стали прибывать русские купцы. Многие из них подолгу жили в Константинополе, который в те времена был открытым и космополитическим городом. Образовалось и русское землячество, которое занимало в Константинополе целый квартал. Поэтому в договоре с Византией отдельно указано требование: предоставлять русским купцам не только еду, питье и ночлег, но и возможность ходить в баню, сколько они захотят.

Нестор описывает эпизод, который произошел в 945 году. Как извест но из многих источников, киевская княгиня Ольга троекратно отомстила древлянам за убийство князя Игоря. Один из эпизодов этой истории связан с баней. Послы древлян прибыли к княгине, чтобы передать ей предложение своего предводителя стать его женой. Ольга велела растопить для них баню, чтобы по обычаю попариться с дороги. Когда же они, ничего не подозревая, стали мыться, слуги Ольги закрыли баню снаружи и подожгли.

Олеарий (немецкий ученый 1603-1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий - чужестранец потому, что он не любил бани. «Русские,- сообщает Олеарии,- могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из -бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».

***

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины - на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в. «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста - соответственно в мужскую.

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины - на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в. «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста - соответственно в мужскую.

Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть.

Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.

***

Термам и римским курортам в Западной Европе не была уготована долгая жизнь. Падение Римской империи, распространение христианства ознаменовали наступление новой эпохи. Она оказалась суровой и мрачной. Средневековье отбросило научную медицинскую мысль на несколько столетий назад. Забытыми оказались античная культура, наука и естествознание, учения Гиппократа, Асклепиада, Галена. Мракобесие ликвидировало не только знания о гигиене, но и вытравило из сознания людей элементарную брезгливость.

Потребление воды на душу населения свелось к норме питья, в то время как в Римской империи в день на одного человека тратилось до 700 л воды. Мытье вообще отсутствовало в распорядке быта. Одежда носилась без смены посезонно, а иногда и круглый год, в холодный период надевалось несколько ее слоев. Белье же не стиралось и не менялось годами, носилось до полного истлевания. Обнажение тела даже наедине с собой считалось греховным. В средневековых городах отсутствовали канализация и водопровод. Нечего и говорить, что баня полностью была исключена из обихода. Нечистоты выплескивались прямо под пороги домов. Нормой стали эпидемии и мор, низкая продолжительность жизни, высокая младенческая смертность. Кошмарные эпидемии чумы, холеры, дизентерии, сифилиса, оспы опустошили средневековую Европу. Огромную роль в их распространении сыграла скученность населения в городах, отсутствие элементарных правил гигиены.

Подобного отката назад в развитии гигиены и, как следствие, банного дела не знали другие страны мира... Скандинавы и славяне на севере, мусульманский мир на юге и востоке - все эти народы и страны продолжали наслаждаться баней. Центральная и Западная Европа была изолирована и гнила заживо. Однако крестоносцы, возвратившиеся из Византии после первого крестового похода, принесли и свои впечатления от восточной бани. Уже с начала XIII века происходят робкие попытки организовать что-либо подобное ей (чаще всего в рыцарских замках) для личного пользования.

***

Кстати о Скандинавии. Исконная финская сауна

– это крошечный бревенчатый домик без окон, с одним маленьким отверстием под потолком для выхода дыма. Посреди помещения находился каменный очаг. Огонь печи раскаляет камни, при этом дым заполняет помещение и выветривается через отверстие под потолком.

Кстати о Скандинавии. Исконная финская сауна

– это крошечный бревенчатый домик без окон, с одним маленьким отверстием под потолком для выхода дыма. Посреди помещения находился каменный очаг. Огонь печи раскаляет камни, при этом дым заполняет помещение и выветривается через отверстие под потолком. Когда камни достаточно накалятся, огонь гасят и бревна сауны отмывают изнутри от пепла и золы, после чего дверь и выходное отверстие под потолком плотно закрывают. Когда сауна немного выстоится, внутрь заносят чан с водой и заготовленные веники, которые замачивают, после чего начинают париться. В начале 20 века, не ранее такая сауна получает распространение по всей Европе.

Вначале она применяется в лечебных и профилактических целях, потом ее начинают широко использовать спортсмены для восстановления и релаксации после тренировок. Сауна все более совершенствуется, в ее постройке применяются более современные материалы. Печи-каменки, которые топились дровами, исчезли вскоре после Второй мировой войны, их заменили электрические и газовые нагреватели.

***

Вернемся в средние века - в Западной Европе также исцелялись горячими источниками. После Крестовых походов в ХIV-XVI веках в Европе стали строить бани по восточному принципу. Назывались они римскими или турецкими. Через какое-то время бани были запрещены, как непристойные заведения. Скорее всего это и явилось причиной распространения страшных эпидемий средневековья. Традиции водолечения и использования термальных источников постепенно приходили в упадок. Были забыты римские термы, их традиции, значимость и способы исцеления.

Люди воняли потом и нестиранной одеждой, изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов - луковым супом, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, старым сыром, и кислым молоком, и онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Крестьянин вонял как и священник, ученик ремесленника - как жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, а королева, как старая коза, и летом, и зимой.

Древнее название столицы Франции Лютеция переводится с латинского как «грязь». Чуть позже римляне назвали его «городом парисиев» (Civitas Parisiorum) и построили там термы, амфитеатр и акведук.

«Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры, поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть», - утверждалось в одном медицинском трактате ХV века. В ХV-ХVI вв. богатые горожане мылись раз в полгода, в ХVII-ХVIII вв. они вообще перестали принимать ванну. Порой водные процедуры использовались только в лечебных целях. К процедуре тщательно готовились и накануне ставили клизму. От подобной "чистоплотности" начались эпидемии.

Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни - и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. Королева Испании Изабелла Кастильская за всю жизнь мылась всего два раза - при рождении и в день свадьбы. Знаменитый сердцеед король Генрих IV за всю свою жизнь мылся всего три раза. Из них два раза по принуждению.

Дочь одного из французских королей умерла от вшивости. Папа Климент V скончался от дизентерии, а Климент VII, как и король Филипп II, погиб от чесотки. Герцог Норфолк отказывался мыться якобы из религиозных убеждений, и его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли.

Большинство аристократов спасались от грязи с помощью надушенной тряпочки, которой они протирали тело. Подмышки и пах рекомендовалось смачивать розовой водой. Мужчины носили между рубашкой и жилетом мешочки с ароматическими травами. Дамы пользовались исключительно ароматической пудрой.

Большинство аристократов спасались от грязи с помощью надушенной тряпочки, которой они протирали тело. Подмышки и пах рекомендовалось смачивать розовой водой. Мужчины носили между рубашкой и жилетом мешочки с ароматическими травами. Дамы пользовались исключительно ароматической пудрой.Только в эпоху Возрождения, когда восстановилось развитие культуры, медицины и науки, водолечение опять обрело свою значимость. Однако из-за эпидемий чумы и холеры в Западной Европе водолечение было небезопасным занятием.

Однако церковь продолжает считать баню греховной. Появляются новые версии причин эпидемий. Одни сводятся к тому, что чума ниспослана как наказание за греховное увлечение, другие же усматривают в водных процедурах вредное влияние на организм и источник недомогания. Первая баня все же была сооружена на Сене в 1234 году. Однако разразившаяся в XIV веке страшная чума, опустошившая европейские города, сняла с повестки дня вопрос о развитии бани. Она была исключена из обихода европейца еще на очень длительный срок - вплоть до начала эпохи Возрождения.

Гуманистические идеи Ренессанса привели к тому, что возродился интерес к физической красоте человеческого тела, а вместе с этим - и к водным процедурам. Как мы уже говорили выше, огромную популярность в эту эпоху приобретают целебные источники, которых в Европе множество. Ванны из целебных вод рекомендовались как лекарство от большинства болезней и просто как общеукрепляющее и омолаживающее средство. Баден-Баден, Карлсбад, Спа становятся самыми посещаемыми курортами в Европе. В этих местах, открытых и разработанных римлянами, на развалинах римских курортов начинается строительство отелей и пансионов, которые вмещают тысячи приезжих. Поездка на воды становится непременным атрибутом светской жизни. Ванны и бассейны, фривольная атмосфера курортной жизни приводят чуть ли не к возрождению позднеримских банных традиций - оргий и полного отказа от условностей.